|

Während große Teile der Klostergebäude abgerissen wurden, konnte die Klosterkirche jedoch konnte erhalten werden. Ende der 70-er Jahre konstituierte sich ein Verein zur Erhaltung der Klosterkirche. Durch erhebliche finanzielle Mittel, die durch den neu gegründeten Verein beschafft werden konnten, wurde die Klosterkirche vollständig renoviert und erhielt ihr derzeitiges Aussehen. Abschließend konnte eine historische Orgel beschafft werden. Im Jahre 1982 wurde die Kirche ihrer neuen Bestimmung übergeben. In der Kirche finden neben Schulgottesdiensten und Besinnungen, Konzerte sowie viele Hochzeits- und Silberhochzeitsgottesdienste statt. |

|

Die Klosterkirche mit dem dazugehörigen Kloster wurde von den Klarissen in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts erbaut. Nachdem der Orden 1668 das Grundstück in der Neustadt erworben hatte, wurde die Kirche etwa bis 1685 fertiggestellt. Dabei haben die Klarissen eigenhändig die Steine im sogenannten Feldbrandverfahren hergestellt. In die Wände sind außerdem zur Stabilisation schwere Findlinge eingelassen. Die Franziskanerpatres Henriens van Baelen und sein Bruder Nikolaus waren die Baumeister der Kirche. Henriens van Baelen ist als erster 1886 in der Kirche begraben worden. Die feierliche Konsekration der Kirche erfolgte erst 1730. | |

|

|

Links: Rechts: |

|

|

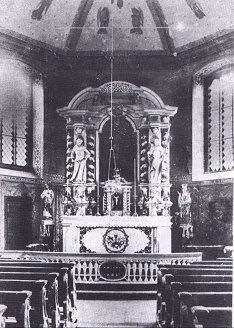

Bei der Kirche handelt es sich um einen typischen franziskanischen Kirchenbau des 17. Jahrhunderts: ein einfacher, rechteckiger Bau mit polygonalem Chorabschluss. Nach Norden hin schloss sich das zweiflügelige Klostergebäude an, das mit dem Kapitelhaus im Osten und einem Seiteneingang an der Nordseite der Kirche einen Kreuzgarten, den sogenannten Kirchengarten umschloss. Die Kirche hatte ursprünglich, der Klosterregel entsprechend, keinen Turm. Der Innenraum der Kirche ist ein schlichter Saalbau mit einem Tonnengewölbe, der im Osten einen 3/8 Tonnenabschluss hat. Ein barockes Gesims begrenzt das Gewölbe. In unregelmäßigen Abständen gliedern an jeder Seite drei große Fenster mit einer damals häufigen schlichten Bleiverglasung in rot oder blau die Wände. Gemeinsam mit den drei Fenstern im Altarraum bewirken sie mit ihren tiefen, breiten Fensterbänken und den segmentförmigen Bögen als oberen Abschluss einen von West nach Ost zusammenlaufenden Bewegungsrhythmus. Das gibt dem Besucher ein Gefühl von Abgeschlossenheit und Geborgenheit. Die das Gewölbe gliedernden, farbigen Rippen fächern sich über dem Priesterchor radial und führen den Blick weiter. Ursprünglich wurden er dann von der geschwungenen, barocken Kommunionbank aufgefangen und zum Altar hingeführt. Der goldene Ring im Gewölbe zeigt in etwa den Standort des Priesters im Altarraum. Der Chorraum bot Platz für drei Altäre. Den Hochaltar schenkte der Bischof von Münster, während Haselünner Bürger die Seitenaltäre stifteten. Altäre und Kommunionbank waren ganz in Weiß und Gold gefasst. Das Mittelstück der Kommunionbank bildete das Jesus-Zeichen IHS. Das alte Kreuzigungsbild des Hochaltars, das vermutlich aus der Schule von van Dyck stammt, hängt jetzt in der Pfarrkirche St. Vinzentius. Die im Chorraum angedeutete Kugelform ist ein barockes Stilelement mit religiöser Symbolkraft. Breite und Tiefe des Priesterchores und darüber hinaus bis zur Rundung der Bänke haben die Maße von 8,65 m. Die Kreisform mit dem Durchmesser von 8,65 m lässt sich knapp dreimal im gesamten Innenraum der Kirche hineinziehen, wenn man die ursprüngliche Westmauer als Grenze setzt. 1812 wurde der Besitz der Klarissen unter

Napoleon enteignet. Der Konvent starb langsam aus, aber in der

Klosterkirche wurde weiterhin Gottesdienst gefeiert. 1854 zogen nach der

Renovierung der Gebäude Ursulinen des Dorstener Konvents in das Kloster

ein. Auch während des Kulturkampfes, als die Ursulinen vertrieben waren

(1875-1888), wurde in der Kirche Gottesdienst abgehalten. Zwischen 1893

und 1906 erhielt die Kirche einen neuen Altar und einen neuen Fußboden,

außerdem wurde die Ausmalung der Kirche erneuert, zwei Fenster wurden neu

verglast und der hintere Emporenraum erhielt seine heutigen Ausmaße. 1939

erfolgte eine weitere Renovierung. Dabei erhielt sie einen schlichten weißen

Anstrich. 1941 wurden dann die Ursulinen vertrieben und die Kirche

verwahrloste. 1947 erfolgte die erneuerte Weihe der Kirche. 1959 schloss

sich eine umfassende Renovierung an, damals bekam die Kirche neue Fenster.

Der Altarraum nach der Renovierung 1959 |